未来“水利5.0”构想及研究展望

引言

自新中国成立以来,我国水利发展取得了举世瞩目的伟大成就,经历了多个发展阶段,目前已发展成为世界水利大国,为国民经济和社会发展作出了巨大贡献。我国政府和科教界始终高度重视水利工作和水利发展布局。水利工作非常重要且涉及许多方面,是一个十分复杂的领域,其工作开展和问题研究都需要超前研判预测。因此,科学分析水利发展形势、提早谋划水利发展布局、精心做好水利发展工作,对于国民经济和社会发展以及水利事业本身,都具有重要意义。

关于我国水利发展阶段和未来水利发展布局的讨论,学术界从未间断过。笔者于2015年对我国水利发展阶段进行过总结,介绍了部分学者的研究成果,阐述了关于“水利1.0”“水利2.0”“水利3.0”“水利4.0”的划分方案,并提出了“水利4.0”构想。自2015年以来,许多学者对水利发展阶段和未来趋势进行了深入研究,取得了一些新认识和新成果。比如,邓铭江等针对生态水利的讨论,王建华等针对智慧水利的讨论,王亚华对我国水利发展新阶段的讨论,胡德胜等对我国水利事业发展阶段的讨论等。

在系统总结2015年以来相关研究成果和“水利4.0”发展过程基础上,考虑人水关系演变趋势和未来水利发展战略需求,本文进一步研判未来“水利5.0”发展情形。

“水利4.0”提出以来的发展回顾

1.“水利4.0”的提出

2015年,笔者在《中国水利发展阶段及未来“水利4.0”战略构想》一文中,阐述了新中国水利发展阶段划分方案,提出了中国未来“水利4.0”构想。其主要内容是:把新中国成立以来的水利发展分为3个阶段,分别为“水利1.0”(工程水利阶段)、“水利2.0”(资源水利阶段)、“水利3.0”(生态水利阶段);研判2021年之后进入“水利4.0”(智慧水利阶段)。

当初研究的主要思路是:考虑水利工作的主导目标和治水思路,以最具代表性的水利类型来命名水利发展阶段。1949—1999年,水利工作的重心是“建设工程,发展经济”,因此定义为工程水利阶段(“水利1.0”);2000—2012年,更重视水的资源属性,以保护水资源、走人水和谐之路为水利发展目标,因此定义为资源水利阶段(“水利2.0”);2013—2020年(2020年为笔者推断的时间节点),我国步入生态文明建设新时代,强调以建设生态文明为目标的水利建设,因此定义为生态水利阶段(“水利3.0”)。

笔者在2015年作出研判:“水利4.0”应该为智慧水利阶段,时间上预计在2021年之后。该阶段的特点是:以丰富的水利经验为基础,充分利用信息通信技术和网络空间虚拟技术,使传统水利向智能化转型。这一研判是受“工业4.0”思路启发,伴随着新一代信息技术的兴起和广泛应用,智慧化时代已经到来并深入各个领域,当然包括水利领域。智慧化技术在水利领域具有广阔的应用舞台,包括智慧监测、智慧模拟、智慧决策、智慧工程、智慧服务、智慧管理等。可以说智慧化业务会逐步深入水利工作的每一个角落。

2.对十年前“水利4.0”研判结果的评述

自2015年提出水利发展3个阶段划分方案和“水利4.0”构想之后,笔者在多次学术交流活动中介绍这一思想成果,得到大多数学者认可,并有很多学者和单位采纳和应用。

2015—2020年间,水利部门及相关科技工作者在完成生态水利阶段重点任务的同时,也在水利信息化建设和智慧化技术应用等方面做出了巨大努力,“水利4.0”(智慧水利阶段)形势初显。

2021年至今又过去近五年,实践证明,2015年的研判结论是正确的。2021年进入“水利4.0”(智慧水利阶段)的标志性事件有:①开启国家水网建设工作。2021年1月25日,全国水利工作会议提出以国家水网建设为核心,系统实施水利工程补短板;2021年5月14日,习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上提出,加快构建国家水网主骨架和大动脉。②开启数字孪生流域建设工作。2021年12月,水利部召开推进数字孪生流域建设工作会议;2022年2月,水利部组织开展数字孪生流域建设先行先试,7月,水利部完成“十四五”七大江河数字孪生流域建设方案。

自2021年以来,部署开展智慧水利有关工作一直是水利部门的工作重点。根据这项工作的难度和水利发展目标,考虑国家智慧化建设需求,现阶段智慧水利工作将依然会持续一段时间,预计会延续到2035年。

3.智慧水利阶段的重点方向总结

2015年在《中国水利发展阶段及未来“水利4.0”战略构想》一文中研判智慧水利阶段的重点研究方向是智慧水利支撑基础、技术集成及服务体系,并阐述了4个方面的研究要点。总结2015年以来十年间的相关研究工作,可以看出:

①2015—2020年间,水利部门及相关科技工作者把工作重心集中在水利工作智能化、水系统精准监测及大数据高效传输与存储、复杂水系统模拟、水资源优化配置、智能水决策和水调度等方面,与笔者提出的需要在2015—2020年间为“水利4.0”做准备的内容基本一致。

②2021年以来,在全面建设社会主义现代化国家的背景下,我国政府作出了一系列重大治水部署,包括国家水网建设、数字孪生水利建设、水旱灾害防御、河湖生态环境复苏、水资源刚性约束制度实施、水利智能业务应用等。这些内容与笔者提出的“水利4.0”水利科技重点研究方向高度契合。

③水利部提出完善“天空地水工”一体化监测感知体系,为水系统快速监测与信息通信技术应用奠定基础;数字孪生流域建设,为水利大数据传输与存储技术、网络空间虚拟技术应用奠定基础;数字孪生水网和数字孪生工程建设,为智能水决策和水调度快速生成与执行系统建设提供硬件支持;水旱灾害防御体系建设与水资源刚性约束制度体系建设,需要耦合集成水系统模拟、水资源高效利用、水环境保护、水资源实时调度、防洪抗旱减灾指挥等各类模型,为智慧水利“大脑中枢”建设奠定基础;水利智能业务应用工作,是构建智慧水利“决策与服务体系”的基础工作。这些工作都与智慧水利阶段目标和研究方向一致。

“水利5.0”研判与构想

1.“水利5.0”的提出及缘由

以2021年代表性事件开启“国家水网建设工作”“数字孪生流域建设工作”为起点,我国水利发展进入“水利4.0”(智慧水利阶段)。2015年,笔者研判“水利4.0”时间预计在2021—2050年,但本文考虑到水利工作重心的变化以及国家智慧化建设投入的加大,并结合国家对“碳达峰、碳中和”目标和中国式现代化建设目标的预期,将推测的2021—2050年时段进行细化和细微调整,即2021—2035年为“水利4.0”,2036—2060年为“水利5.0”。根据目前的水利发展趋势,预计到2035年基本建成智慧化的水利体系,即“天空地水工”一体化水利监测感知体系基本建成,数字孪生流域基本成型,国家水网建设规划纲要基本完成,水旱灾害防御体系达到建设目标,水资源刚性约束制度基本得到有效落实,水利智能业务应用工作基本能满足使用要求等。

受“人类命运共同体”“人与自然和谐共生”思想启发,考虑人水关系演变趋势,特别是考虑到追求人水和谐目标的初衷和意志始终未变,笔者认为下一个水利发展阶段(“水利5.0”)应该为共生水利阶段,时间上预计在2036—2060年。该阶段的特点是:以比较完善的水工程建设、生态水利建设、智慧技术应用为基础,以人水关系和谐共生为基本水情,开展综合性“大水利”工作。

提出“水利5.0”框架,缘由主要有以下4个方面。

①人水关系演变进入共生水利阶段。基于人水关系学理论,从人水关系演变趋势来分析,“水利1.0”(工程水利阶段)是以大规模开发水资源为主要特征,表现为“人为开发为主”的人水关系;“水利2.0”(资源水利阶段)是以保护水资源、实现水资源可持续利用为主要特征,表现为“开发与保护水资源相协调为主”的人水关系;“水利3.0”(生态水利阶段)是以保护水生态、实现生态文明建设为主要特征,表现为“以保护生态为主导”的人水关系;“水利4.0”(智慧水利阶段)是以智慧化技术应用、促进水利发展为主要特征,表现为“智慧化技术应用为主要驱动力”的人水关系。随着人水关系演变,必将进入人与水和谐共生阶段,该阶段将以人水关系和谐共生为主要特征,表现为“和谐共生”的人水关系。

②迈进“水利5.0”的基础已基本形成。从“水利1.0”(工程水利阶段)、“水利2.0”(资源水利阶段)、“水利3.0”(生态水利阶段)到“水利4.0”(智慧水利阶段),通过不断递进式发展,完成了水工程建设、生态水利建设、智慧化工程建设,为进入人与自然和谐共生的新时代奠定了很好的水利基础。

③实现人水关系和谐共生是水利发展追求的目标。2017年10月,党的十九大报告提出:“坚持人与自然和谐共生”,“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”;2022年10月,党的二十大报告提出:“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”。实现人水关系和谐共生目标,是人与自然和谐共生思想在水利事业中的重要体现。

④形成综合性“大水利”的时机已经成熟。江河流域治理需要战略思维、系统思维。解决水问题不是一个部门、一个学科、一个地区所能完成的,需要综合应对,水利部门的职能需要扩展,需要逐步形成人水关系和谐共生涉及相关领域的“大水利”。

需要补充说明的是,从“水利1.0”到“水利5.0”是有重叠的递进关系,不是线性叠加,可能是融合、跨越甚至可能出现迂回的递进。“水利5.0”是在前面各阶段基础上的递进关系,并非完全取代“水利4.0”,而是以“水利4.0”为基础进行范式升华,智慧水利仍是“水利5.0”的重要基础内容,但该阶段已表现为以人水关系和谐共生为主要特征。

2.“水利5.0”框架描述

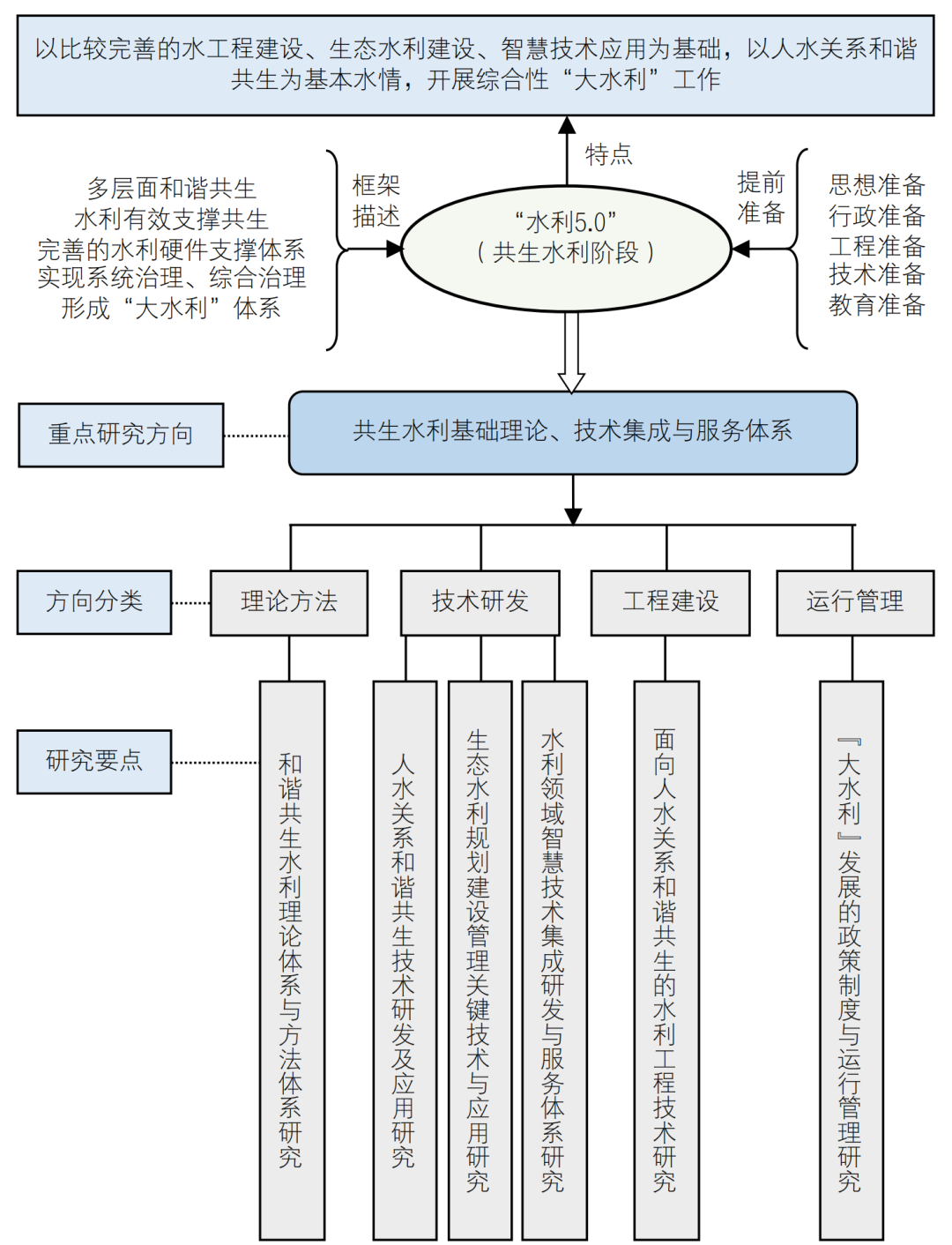

从21世纪初开始,就为“水利5.0”做了前期准备。2001年开始使用“人水和谐”一词,2004年“中国水周”活动的主题为“人水和谐”,这时已经把人水和谐思想引进到治水实践中。2005年国家提出“构建和谐社会”的部署,“人水和谐”成为当时治水工作的核心内容。大约从2005年起我国学者开始了人水和谐理论与实践研究工作,取得了一系列理论和应用研究成果,直到目前我国治水始终坚持人水和谐思想。2017年10月,党的十九大报告提出:“坚持人与自然和谐共生”。人水和谐是人与自然和谐共生的重要组成部分,人水和谐论研究成果也为人与自然和谐共生思想的形成奠定了基础。从该角度看,多年前就开始了共生水利的前期准备,至少从2001年起,“水利2.0”(资源水利阶段)和“水利3.0”(生态水利阶段)都已把人水和谐、人与自然和谐共生作为治水的重要指导思想。即使到2021年进入以“智慧水利”为主的“水利4.0”,也同样有大量的人水和谐、人与自然和谐共生的讨论、研究、技术准备等工作。2035年之前是“水利5.0”的准备阶段,预计到2036年起进入共生水利阶段。下图展示了“水利5.0”的框架和重点研究方向,笔者对这一阶段的轮廓框架描述如下。

①形成水利相关的多层面和谐共生局面。包括全球-国家-流域-区域多层级、人与自然关系、人水关系、水资源-经济社会-生态环境多系统以及多部门、多学科等和谐共生局面。共生水利的具体表现内容有:人水系统命运共同体、人与自然和谐共生、人水和谐共生、经济社会与生态用水和谐共生、经济社会各部门用水和谐共生、多水源多过程供水和谐共生、与水相关的多部门和谐共生、涉水研究的自然科学与社会科学共生、理论-技术-工程-投资-制度-监控-管理-文化多体系共生。

②达到水利有效支撑人与自然和谐共生。生态文明建设取得显著成效,流域绿色发展步入正轨,碳达峰目标已经实现,正积极走向碳中和目标,形成以高效节水节能为代表的现代化农业和工业产业结构,智慧化技术逐步普及生产生活的各个方面。

③建成比较完善的水利硬件支撑体系。包括国家水网、数字孪生流域、水旱灾害防御、河湖生态环境复苏、水利智能业务应用、智慧水利基础平台等建设工作基本完成。后续工程建设主要针对特大型工程建设、水利补短板工程建设、已建工程的维护与提质改造。

④实现江河流域的系统治理、综合治理。江河流域治理的关键是处理好复杂的人水关系。需要站在人水关系学高度认识具体问题,基于人水关系多学科交叉研究难点问题,以人水关系全系统调控制定解决对策,真正实现江河流域的系统治理、综合治理。已经建成集水资源高效利用、水环境保护、水安全保障、水市场建设、水法律政策制度建设、水文化传承弘扬为一体的系统治理体系。

⑤形成“大水利”行政与科技教育体系。形成全社会节水型社会和生态文明文化伦理形态,水文化传承与弘扬极大促进人与自然和谐共生的现代化建设。形成综合处理水问题的多部门融合的“大水利”行政管理体系、多学科交叉“大水利”学科体系,培养具有多学科视野、文理交叉的综合素质人才。形成水利工程、生态工程、人工智能、信息技术、系统科学、社会学、经济学等学科交叉的综合研究平台,重点突破跨学科复杂技术。

3.“水利5.0”到来前的应有准备

根据以上分析,大约于2036年步入“水利5.0”,从2025年到2035年的十年间,应积极为迎接“水利5.0”做准备,主要表现在以下几方面。

①思想准备。随着我国水利事业的发展,已从工程水利、资源水利阶段发展到生态水利、智慧水利阶段,基本上达成了水利工程支撑经济社会发展的格局和需求。未来共生水利工作趋于综合,与其他行业的界限趋于模糊,不可能“就水利论水利”,会扩展水利工作范畴,步入“大水利”发展态势。这一趋势对传统水利人的心理提出挑战,需要积极调整心态,做好思想准备。

②行政准备。如上所述,共生水利表现为多层面和谐共生,不断走向涉水多部门、多学科、多系统和谐共生局面,目前的水利行政隶属关系和管理体系将进行必要调整,向工作内容综合性、行政管理综合性转变。因此要做好准备迎接涉水工作内容综合性改革或形成“大水利”行政管理体系。

③工程准备。在2025—2035年期间,要尽快完成大江大河治理、国家水网、水旱灾害防御、河湖生态环境复苏、农田水利等工程建设,做好进入共生水利阶段的工程准备。同时,要把传统水利工程规划设计与建设队伍的层次提升,形成高层次、复合型人才团队和建设队伍,提早谋划向“一带一路”国家进行劳动力、科技、装备和产能的输送。

④技术准备。在近几年主要研究生态水利、智慧水利相关技术的同时,还要积极做好共生水利相关的理论方法和关键技术研究,作为进入“水利5.0”的技术储备。最近几年应重点研究人与自然和谐共生关键技术、江河流域系统治理和综合治理、生态产品价值实现与水经济水产业水市场构建、水资源刚性约束制度落实、“四水四定”关键技术研发等。

⑤教育准备。水问题的解决不是一个学科可以完成的,需要多学科从不同视角、不同理论、不同思维去关注和研究水的特征或人水关系问题;需要形成研究水问题的综合性交叉学科体系,比如人水关系学。水利工程专业不能仅仅针对传统的水利工作,更需要关注新兴学科、多学科交叉学科,或者发展成为一个关于水的由多个学科组成的大学科群。因此,在专业调整、人才培养、学科建设等方面需要为“水利5.0”做好准备。

“水利5.0”科技重点研究方向展望

为了支撑“水利5.0”(共生水利阶段)的工作,需展望2035年之后水利科技重点研究方向及具体研究要点。重点研究方向可归结为共生水利基础理论、技术集成与服务体系,分理论方法、技术研发、工程建设、运行管理4个方向,具体研究要点包括:

①和谐共生水利理论体系与方法体系研究。包括:和谐共生理论、人水和谐论、水资源节约-绿色低碳-高质量发展理论方法、水资源与经济社会发展和谐调控理论方法等。

②人水关系和谐共生技术研发及应用研究。包括:人水关系耦合与协调、水土资源匹配优化配置、山水林田湖草沙协同治理和流域综合管理、水-能源-粮食-生态-“双碳”目标协同调控、水沙调控-水资源利用-灾害防治-生态保护综合治理等技术与应用。

③生态水利规划建设管理关键技术与应用研究。包括:基于生态安全的水资源合理分配与调度、水利工程优化布局与规划建设、水资源保护与河湖生态环境复苏等。

④水利领域智慧技术集成研发与服务体系研究。包括:“天空地水工”一体化监测、分布式人水关系模拟、智慧水决策与服务体系等。

⑤面向人水关系和谐共生的水利工程技术研究。包括:面向人水关系和谐共生的水利工程规划、考虑生态效益的绿色水利设计、生态施工技术应用、高效与可持续水利工程运行、水工程高质量维护与升级改造等。

⑥“大水利”发展的政策制度与运行管理研究。包括:适应共生水利阶段“大水利”发展的政策制度、气候变化与人类活动-水平衡转移-生态系统综合监测与控制、适应“大水利”发展的行政管理改革、智慧水系统决策与调度平台、水文化传承创新与体系建设、“大水利”学科专业改革与人才培养体系建设等。

结语

笔者在2015年提出“水利4.0”基础上,总结10年来(2015—2025年)水利发展形势,基于人水关系学理论,考虑水利工作重心的变化以及数字中国建设投入的扩大,并结合国家对“碳达峰、碳中和”目标和中国式现代化建设目标的预期,对未来水利发展再次进行研判,提出“水利5.0”构想,推测“水利4.0”(智慧水利阶段)将持续到2035年,“水利5.0”(共生水利阶段)大约始于2036年。同时提出“水利5.0”的轮廓框架和重点研究方向,以及此前应做好的诸项准备,可为水利战略布局和水利科技发展预测提供参考。

本文仅仅是笔者基于发展趋势分析,对未来水利发展阶段的探讨和预判,结论不一定准确,也难以给出十分确凿的理由,结论仅供参考。尽管如此,科技预测工作意义重大,可能会指引未来几十年的工作方向,面向未来发展需求提早准备、提早布局,更有利于与未来快速发展相衔接。期待与同行们共同讨论。